Il est courant de fustiger - à juste titre - l'accumulation de clichés engendrés par le cinéma de divertissement : recettes dupliquées à l'infini, personnages stéréotypés, péripéties prévisibles, fin programmée. Tout semble souvent conçu pour cibler un public clairement identifié qui voudrait se raconter éternellement les mêmes histoires et à qui il convient de livrer un produit sur mesure. Il est plus rare de relever ces mêmes travers dans le cinéma dit d'auteur qui pourtant ne s’en prive pas.

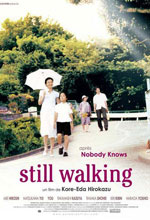

Il est courant de fustiger - à juste titre - l'accumulation de clichés engendrés par le cinéma de divertissement : recettes dupliquées à l'infini, personnages stéréotypés, péripéties prévisibles, fin programmée. Tout semble souvent conçu pour cibler un public clairement identifié qui voudrait se raconter éternellement les mêmes histoires et à qui il convient de livrer un produit sur mesure. Il est plus rare de relever ces mêmes travers dans le cinéma dit d'auteur qui pourtant ne s’en prive pas.Still Walking en est un exemple parfait. Durant presque deux heures, Hirokazu Kore-Eda déroule imperturbablement une chronique cousue de fil blanc où chaque personnage, chaque situation, chaque dialogue est un poncif du film familial et intimiste. Rien ne nous est épargné : le père bourru, la mère volubile, les évocations nostalgiques, les ragots, les albums photos, la chanson souvenir donnant le titre au film, la sœur un peu fantasque et le fils indigne, l'inévitable drame familial et son fantôme dans le placard, jusqu’à l’épilogue en forme de leçon de vie dont on devine et redoute les termes dès les premières minutes. Pourtant, alors que seraient stigmatisés paresse et académisme pour tout autre film, c’est l’universalisme et l'intemporalité qui sont vantées ici par une presse en pâmoison. Mazette.

Il faut reconnaître que ce n’est pas faux tant Still Walking pourrait faire l'objet d'un remake français, américain ou italien, peu importe, et ce sans en changer une virgule. Tout juste faudrait-il remplacer les recettes de cuisine et adapter quelques considérations spécifiques au Japon. Car évidemment, c'est là que le film tape juste en comblant le spectateur amateur de culture nipponne, assistant à 24 heures de la vie d'une famille ordinaire. Enfin, ordinaire telle qu'on le conçoit généralement au cinéma, c’est-à-dire avec un père médecin, une mère au foyer, une confortable maison familiale nichée dans la végétation à proximité de la mer.

Il en résulte donc un cocktail convenu parfaitement adapté à un certain public français bien moins ouvert et exigeant qu’il ne pense l'être, toujours friand de représentations narcissiques fondées sur les codes d'un cinéma d'auteur national qui n'en finit plus de régurgiter une Nouvelle Vague faisandée : où l'on prétend, en toute modestie, à une pertinence tendant à l'universel là où il ne s'agit que d'enfoncer une enfilade de portes ouvertes. Seule la différence culturelle retient ici l'attention en vendant un Japon "typique" qui, vu d'ici, prend par contrecoup des allures de gimmick.

Bien sûr la sincérité du cinéaste n'est pas à mettre en cause. Faisant écho à sa propre vie, Kore-Eda filme honnêtement sa chronique comme le feraient chez nous un André Téchiné fatigué ou l’Agnès Jaoui vaine de Parlez-moi de la Pluie. Il le fait d'ailleurs plutôt bien : les comédiens sont tous excellents et la réalisation est limpide même si, là encore, elle n'échappe pas aux clichés contemplatifs : les plans qui s’éternisent, des mains d’enfants dans les arbres en fleur, l’art et la manière de couper les légumes... Sans oublier cette émotion programmée et ostensiblement retenue par laquelle Kore-Eda semble nous rappeler à chaque instant "voyez comme je suis fin et pudique" et qui, à la longue, produirait presque l’impression inverse.

Restent quelques moments touchants ici ou là - l'incursion du papillon - et le savoir-faire incontestable du réalisateur qui ne font malheureusement pas oublier l'aspect anecdotique de l’ensemble et l’absence totale d'audace ou d'idée originale. Still Walking ronronne de bout en bout, se bornant à offrir après tout le monde et de manière très scolaire ce qu'on attend de lui, comme n'importe quel film de genre. Autant revoir Ma Saison Préférée.