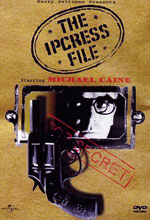

Fort du succès de ses trois premiers

James Bond dont le prestigieux

Goldfinger en 1964, le producteur canadien

Harry Saltzman lance l’année suivante une nouvelle série de films d’espionnage. Mais plutôt que dupliquer la recette en choisissant un 007

bis, c’est sur l’antihéros imaginé par

Len Deighton que le producteur jette son dévolu.

Ancien escroc reconverti - de force - en agent du gouvernement de Sa très Gracieuse Majesté, Harry Palmer est un homme d'extraction modeste et d'apparence quelconque. Insolent et cynique, l’espion aux lunettes d’écaille aborde son métier de manière très routinière, sans la moindre fibre patriotique ni surtout aucune confiance en ses employeurs. Affecté à des taches subalternes, il s'acquitte de sa mission en évitant les ennuis, puis regagne son modeste

home où il peut s'adonner à ses deux passions : la musique classique et la cuisine. Autant dire qu'on est loin, très loin de son

Bond-issant prédécesseur imaginé par

Ian Fleming. Seul un intérêt prononcé pour la gent féminine rapproche les 2 personnages.

The Ipcress File débute alors que Palmer, occupé à de plates surveillances de routine, est recruté par le chef du contre-espionnage afin d'enquêter sur la disparition de plusieurs scientifiques travaillant pour le gouvernement. Trouvant là un moyen d'arrondir ses fins de mois, Palmer accepte la proposition du Colonel Ross et se trouve brusquement propulsé dans un univers dangereux et violent où microfilms, meurtres, enlèvements, agents doubles et lavages de cerveaux sont de mise…

Tous les ingrédients du film d’espionnage de la grande époque sont donc réunis, faisant d’

Ipcress l’archétype du genre, et sans doute aussi le plus réussi. Len Deighton fait partie des écrivains qui offrent une vision sombre et très critique des services secrets, démystifiant autant l’ennemi que l’allié dans leurs motivations ambivalentes. Le film s’inscrit également dans cette démarche réaliste et plutôt audacieuse en pleine

Guerre Froide. Pas de folles cascades, de gadgets ni d’improbables espionnes glamours, mais le cadre sévère d’un Londres tout de grisaille où se croisent, se mentent et s’entretuent des hommes ordinaires en

trench.

Sans la vision éclairée de Saltzman, ces options auraient pu engendrer un film de série assez terne. Heureusement, deux choix décisifs hissèrent le projet dans la catégorie des œuvres majeures. Tout d’abord celui du réalisateur

Sidney J. Furie, cinéaste canadien inconnu qui, par ses partis pris esthétiques sophistiqués, donna aux décors gris du quotidien une allure étrange, dérangeante, presque fantastique. Magnifiquement cadré dans un cinémascope spectaculaire, chaque plan relève d’une composition minutieuse et inventive aux angles parfois improbables mais toujours furieusement percutants. Loin de se faire oublier, la réalisation est ici presque un personnage à part entière, bousculant en permanence un spectateur désorienté à force d’inspecter chaque recoin du cadre.

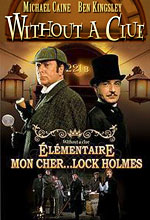

Le second choix fut bien sûr de retenir un autre inconnu pour incarner le rôle principal.

Michael Caine n’avait à l’époque qu’un seul film à son actif et, à 32 ans, sa carrière piétinait dangereusement lorsque Harry Saltzman lui proposa le personnage. Le producteur avait déjà saisi le gigantesque potentiel de ce comédien qui, comme Palmer, présentait un physique ordinaire, était issu des quartiers pauvres et pratiquait un redoutable humour. Surtout, il avait compris à quel point la personnalité et le talent exceptionnel de Caine pouvaient rendre vivant et attachant un personnage en apparence banal, laconique et passablement cabochard évoluant dans un univers glacial et guère sympathique. La participation de l’acteur alla au-delà des espérances du producteur puisqu’il fut même à l’origine du nom du personnage. En effet, les romans étant écrits à la première personne, l'espion n’y est jamais nommé. Ce sont Michael Caine et Harry Saltzman qui trouvèrent le nom Harry Palmer en cherchant une sonorité la plus commune possible. De quoi refléter le caractère d'un personnage à l’opposé du sémillant James incarné alors par

Sean Connery.

Suite à l’énorme succès critique et publique rencontré par le film dès sa sortie, deux autres opus virent le jour, tous deux adaptés du même auteur et interprétés par Michael Caine :

Mes Funérailles à Berlin et

Un Cerveau d’un Milliard de Dollars. La réalisation du premier en 1966 à Berlin même donne au film un cachet historique tout à fait exceptionnel. Confié cette fois au très

bondien Guy Hamilton,

Mes Funérailles à Berlin offre l’essentiel de ce qui fit le succès de

Ipcress : intrigue à multiples bandes, ambiance de Guerre Froide presque palpable et dialogue acérés. La réalisation reprend partiellement le style imposé par Sidney J. Furie tout en l’adoucissant. Le film, bien que parfois confus, reste une belle réussite qui achève de donner à la série Palmer son statut de classique de l’espionnage "à l’ancienne".

Malheureusement,

Un Cerveau d’Un Milliard de Dollar tourné un an plus tard peine à se hisser au même niveau. Dès le générique graphique conçu par

Maurice Binder et illustré d’une plate musique de variété, la volonté de devenir un nouveau James Bond est évidente. La base secrète high-tech, le projet démesuré d’un richissime mégalomane, la romance de papier glacé altèrent considérablement l’identité propre de la série. Plus tout à fait un Harry Palmer sans être un véritable Bond, le film de

Ken Russel peine à convaincre et s’enlise dans l’anecdotique de carte postale et l’action invraisemblable. Malgré la présence de Karl Malden, de quelques dialogues savoureux et d’un final spectaculaire joliment réalisé, ce troisième opus signe l’essoufflement d’une série qui semble se renier.

Finalement, ceux qui surent le mieux exploiter et décliner l'esprit de

The Ipcress File sont les créateurs de l’excellente série

Le Prisonnier (1967). Elle pourrait presque être une aventure de Harry Palmer tant les similitudes sont nombreuses : services secrets douteux, ambiance mystérieuse, manipulation mentale, héros insubordonné et cassant ; jusqu’à une réalisation très inspirée des expérimentations de Sidney J. Furie. Bien sûr, la télévision ayant un impact plus important, c’est la série de

Patrick McGoohan qui marqua bien davantage les esprits sur plusieurs générations.

Une raison supplémentaire de découvrir l’œuvre de référence qui a su magistralement définir, pour longtemps, les codes du film d’espionnage et qui, au passage, propulsa Michael Caine à la place qui lui revenait : tout en haut de l’affiche.

Ça vous fait envie le premier film du scénariste de The Descent 2, tourné en vidéo HD avec un budget famélique ? Non ? Vous avez tort car cette Disparition est un petit bijou de cinéma de genre, méticuleusement réalisé sur une intrigue qui manie le rebondissement avec une réjouissante efficacité. Le tout avec seulement 3 personnages et un appartement (ou presque), on a envie de se lever pour applaudir ce petit-cousin teigneux du Limier ou de Piège Mortel.

Ça vous fait envie le premier film du scénariste de The Descent 2, tourné en vidéo HD avec un budget famélique ? Non ? Vous avez tort car cette Disparition est un petit bijou de cinéma de genre, méticuleusement réalisé sur une intrigue qui manie le rebondissement avec une réjouissante efficacité. Le tout avec seulement 3 personnages et un appartement (ou presque), on a envie de se lever pour applaudir ce petit-cousin teigneux du Limier ou de Piège Mortel.